En 2025, la France se trouve à un carrefour décisif de sa transition énergétique, marquée par une volonté renforcée de réduire ses émissions carbone tout en assurant une indépendance énergétique durable. Face aux enjeux climatiques exacerbés et aux instabilités géopolitiques, notamment celles liées au conflit en Ukraine, le pays s’oriente résolument vers un mix énergétique diversifié où les énergies renouvelables occupent une place croissante. L’ambition portée par l’État, les collectivités, les entreprises et les citoyens entraîne une dynamique sans précédent, alliant modernisation des infrastructures, innovations technologiques et transformation des comportements de consommation. Ce panorama détaille les évolutions clés de ce secteur stratégique : de la mutation du mix énergétique à l’essor des filières renouvelables, des défis techniques et sociaux à relever aux multiples opportunités économiques et réglementaires. La France s’affirme ainsi comme un des acteurs majeurs d’une transition énergétique équilibrée, intégrant nucléaire et sources vertes pour répondre aux objectifs climatiques et garantir la sécurité d’approvisionnement de demain.

Panorama du secteur énergétique français en 2025

Explorez le mix énergétique, la production, et les perspectives des énergies renouvelables en France.

Informations complémentaires

Sélectionnez une thématique pour voir plus de détails ici.

Transition énergétique en France : Pourquoi 2025 est une année charnière pour le secteur de l’énergie

Objectifs climatiques et urgence de la réduction des émissions carbone

La transition énergétique s’impose aujourd’hui comme une nécessité incontournable pour répondre à l’urgence climatique. En 2025, la France intensifie son engagement pour atteindre les objectifs climatiques définis dans sa stratégie nationale bas carbone, s’inscrivant également dans le cadre européen du plan « Fit for 55 ». Cette trajectoire implique une diminution significative des émissions de gaz à effet de serre, notamment en limitant la dépendance aux énergies fossiles telles que le gaz et le charbon. La production énergétique reste le premier secteur émetteur, ce qui impose une accélération massive des solutions décarbonées.

Le contexte actuel est renforcé par des tensions géopolitiques, notamment liées à la crise en Ukraine, qui rendent plus fragile l’approvisionnement en gaz naturel. Par conséquent, la réduction des importations d’énergie fossile et la montée en puissance des technologies propres sont au cœur des priorités. Ce volet climatique est soutenu par une mobilisation accrue des acteurs économiques, des collectivités et des citoyens, qui participent activement aux projets d’autoconsommation et de communautés énergétiques.

Réduction de 40% des émissions de CO2 d’ici 2030 par rapport à 1990

Neutralité carbone visée pour 2050

Sortie progressive des énergies fossiles et développement des renouvelables

Adaptation des infrastructures et des usages énergétiques

Vers une indépendance énergétique accrue : stratégies nationales et mobilisation des acteurs

Le renforcement de l’indépendance énergétique française est un levier majeur dans la stratégie nationale, soucieux de diminuer la sensibilité de la France aux fluctuations des prix des marchés internationaux. Les efforts se concentrent sur la valorisation des ressources locales, en particulier les énergies renouvelables, et la diversification des sources de production. Les fournisseurs historiques comme EDF, Engie ou TotalEnergies sont accompagnés par un développement dynamique des PME et startups innovantes, qui participent à la modernisation des cycles industriels et à l’émergence de nouvelles technologies.

La mobilisation s’appuie également sur des partenariats entre public et privé, ainsi que sur un cadre réglementaire plus incitatif. L’État a renforcé ses politiques publiques en faveur de l’investissement dans les infrastructures, telles que la mise à niveau du réseau électrique, la création de zones dédiées aux projets d’énergies renouvelables, et le soutien aux travaux de recherche sur le stockage et l’hydrogène. Cette dynamique collective vise à réduire la dépendance aux importations énergétiques et à sécuriser la production nationale face aux défis géopolitiques et climatiques actuels.

Développement des filières de production locales

Appui aux entreprises françaises dans les technologies vertes

Renforcement des infrastructures énergétiques

Mobilisation citoyenne et partenariats innovants

Indicateurs | Situation 2022 | Objectifs 2025 |

|---|---|---|

Part des renouvelables dans la production électrique | 27% | 35% |

Émissions CO2 liées au secteur énergétique (MtCO2) | 127 | 90 |

Volumes d’importations d’énergies fossiles (Mtep) | 65 | 45 |

Capacité installée renouvelable (GW) | 35 | 50 |

⚡ Mix énergétique français en 2025 : évolution, diversification et chiffres clés des énergies renouvelables

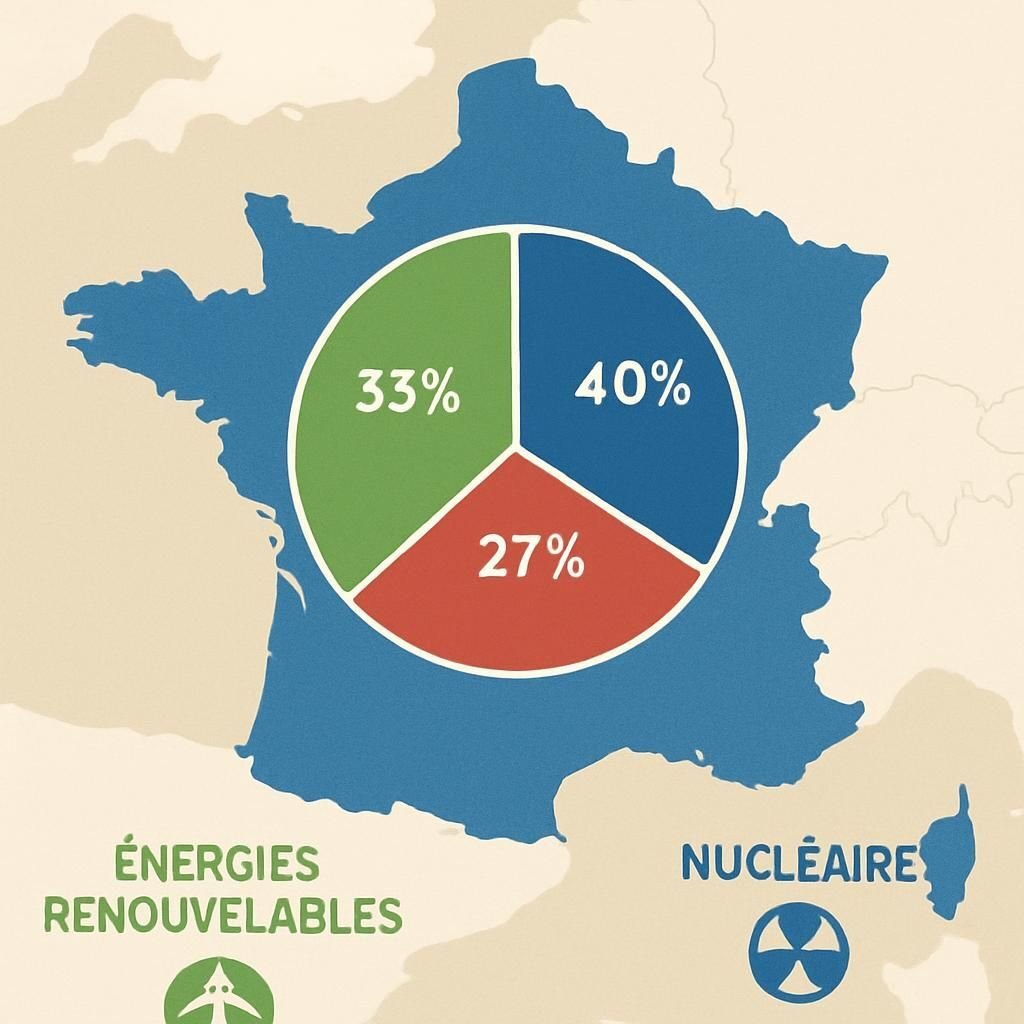

Basculement du nucléaire vers un mix renouvelable : tendances et progression depuis 2022

Le mix énergétique français amorce une transformation progressive, notamment par un léger recul de la part du nucléaire au profit d’une diversification croissante vers les énergies renouvelables. En 2025, le nucléaire représente environ 65% de la production d’électricité contre près de 70% il y a trois ans, la baisse étant compensée par la montée en puissance d’autres sources.

La transition énergétique s’appuie sur une forte dynamique dans les capacités installées d’éolien et de solaire, avec une croissance annuelle supérieure à 15%. Dans ce contexte, les parcs éoliens terrestres et offshore, ainsi que les centrales photovoltaïques, gagnent en importance, modifiant l’équilibre entre production pilotable et intermittente.

Ce changement s’accompagne d’un effort pour améliorer les outils de gestion et de stockage, afin de garantir la stabilité du réseau. EDF, Engie et TotalEnergies participent activement à ces évolutions, intégrant également des innovations dans l’efficacité énergétique et la digitalisation.

Baisse progressive de la part du nucléaire dans le mix électrique

Multiplication des installations solaires et éoliennes

Renforcement de la flexibilité via solutions de stockage

Adaptations du réseau pour gestion intelligente

Part des énergies renouvelables dans l’électricité, la chaleur et les transports en 2025

En 2025, les énergies renouvelables constituent en moyenne près de 35% de la production d’électricité, avec une progression notable dans la chaleur et les transports. La biomasse, l’hydroélectricité et les systèmes à énergie solaire participent à la couverture énergétique dans ces secteurs.

Pour la chaleur, la part renouvelable atteint environ 20%, portée par les installations de biomasse et la géothermie qui progressent. Dans les transports, la transition aux carburants alternatifs s’est accélérée, avec un recours croissant à l’électricité renouvelable et à l’hydrogène vert pour le déploiement des infrastructures de mobilité durable.

Secteur | Part des renouvelables 2022 | Part des renouvelables 2025 |

|---|---|---|

Électricité | 27% | 35% |

Chaleur | 15% | 20% |

Transports | 5% | 12% |

Ces évolutions traduisent une tendance à la fois vers la diversification et vers une intégration plus forte des technologies innovantes, notamment le développement de l’hydrogène et le recours à des batteries performantes pour le stockage.

Diagramme en barres représentant les parts en pourcentage des différentes sources d’énergie en France entre 2022 et 2025 : nucléaire, renouvelables et énergies fossiles.

Filières renouvelables en France : analyse de la répartition et contribution de chaque énergie verte

Focus sur l’hydraulique, l’éolien terrestre & offshore, le solaire et la biomasse

La France bénéficie d’un portefeuille diversifié de filières renouvelables. L’hydroélectricité reste un pilier, avec une production stable et mature, correspondant à environ 12% de la production totale d’énergie. L’éolien est une filière en forte croissance, portée par des déploiements territoriaux tant terrestres qu’offshore, comme le parc éolien de Saint-Nazaire, qui illustre les avancées technologiques et l’importance stratégique du secteur maritime.

Le solaire poursuit son développement rapide avec une accélération des installations photovoltaïques, notamment sur les toits des entreprises, collectivités et zones industrielles. La biomasse, quant à elle, apporte une contribution essentielle dans le mix chaleur, participant à l’efficacité énergétique globale.

Hydroélectricité : 12% de la production électrique nationale

Éolien terrestre : croissance soutenue avec plus de 20 GW installés

Éolien offshore : plusieurs parcs en opération, notamment Saint-Nazaire

Solaire : accélération du photovoltaïque avec près de 15 GW installés

Biomasse : diversification dans la production de chaleur et de biogaz

Exemples de projets emblématiques et réalisations récentes par filière

Parmi les réalisations marquantes récentes, le parc éolien offshore de Saint-Nazaire a renforcé la capacité de production marine et constitue un exemple de coopération entre industriels et collectivités. Dans le solaire, le développement des centrales photovoltaïques intégrées au bâti, ainsi que des fermes solaires hors réseau, témoignent d’une volonté de décentraliser la production.

La biomasse a vu des projets innovants dans les territoires ruraux, permettant la production combinée de chaleur et d’électricité à partir de déchets agricoles. L’hydraulique connaît des modernisations fonctionnelles afin d’améliorer la gestion des ressources et la durabilité des installations.

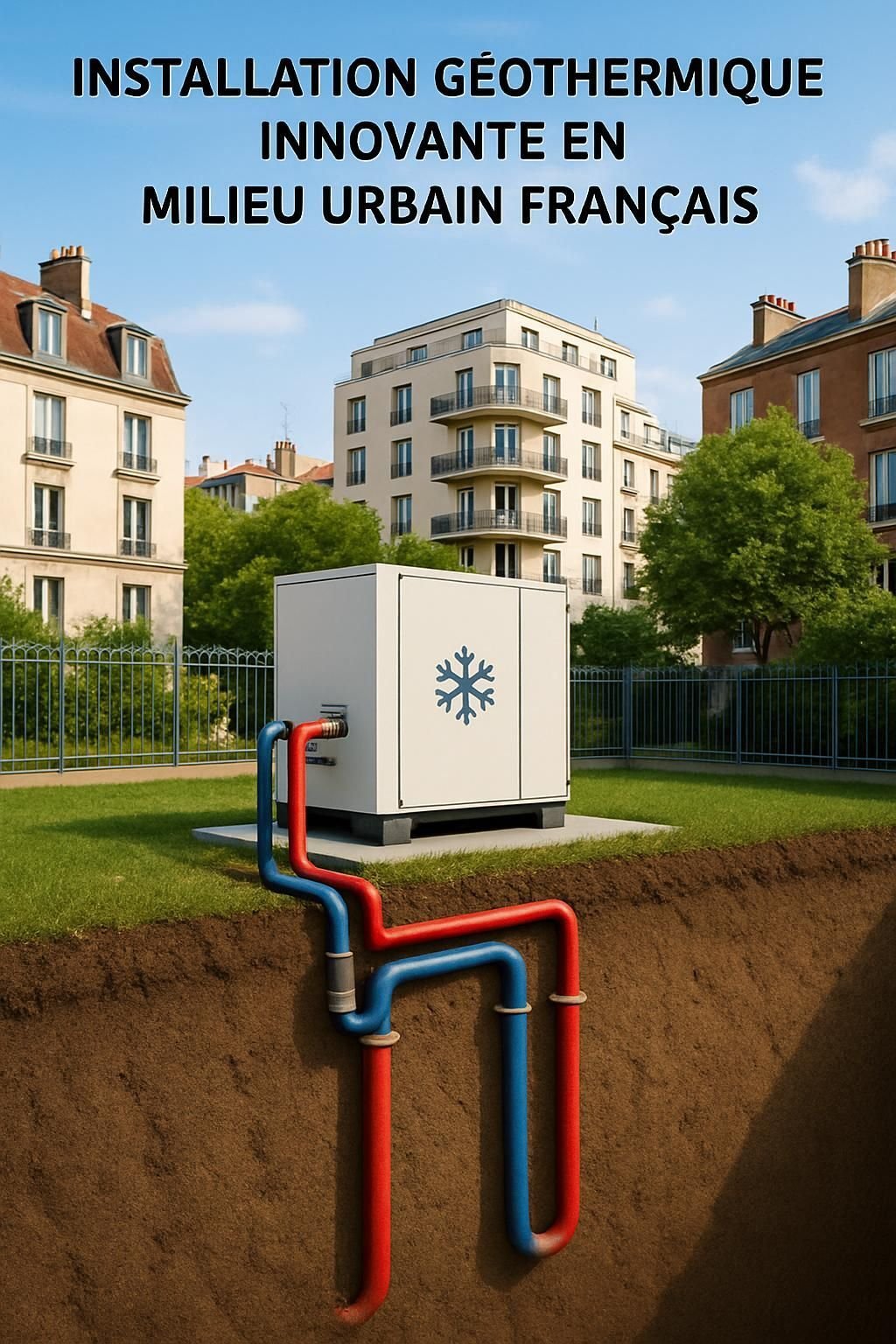

Zoom sur l’essor de la géothermie et l’innovation territoriale

La géothermie, longtemps marginale, connaît un essor remarquable en 2025, avec plusieurs opérations pilotes intégrant des innovations technologiques pour une exploitation plus efficiente. Ces projets favorisent la production de chaleur renouvelable, de manière stable et continue, contrairement à l’éolien ou solaire.

Sur le plan territorial, ce développement s’accompagne de stratégies territoriales intégrées, combinant rénovation énergétique, basée sur la géothermie, et intégration de systèmes smart grids. Ces initiatives créent des synergies entre production d’énergie locale, réduction de la consommation et amélioration de la durabilité.

Projets pilotes en régions Bourgogne-Franche-Comté et Alsace

Intégration avec réseaux de chaleur urbains

Partenariats public-privé pour accélérer le déploiement

Innovation dans les techniques de forage et maintenance

Enjeux économiques des énergies renouvelables : création d’emplois, investissements et opportunités à l’horizon 2030

Impact sur la balance commerciale et l’indépendance énergétique française

Les investissements massifs dans les énergies renouvelables génèrent un effet levier notable sur l’économie française. La création d’emplois directs et indirects se chiffre à plus de 200 000 postes, avec une perspective d’augmentation significative d’ici 2030. L’industrie française bénéficie également de contrats de fourniture et de développement d’infrastructures, profitant à plusieurs secteurs et territoires.

La dynamique d’investissement contribue également à réduire les importations énergétiques, améliorant la balance commerciale souvent affectée par les coûts liés aux énergies fossiles. Le développement local des filières renouvelables crée une résilience économique face aux fluctuations des marchés et aux tensions géopolitiques, notamment en lien avec les approvisionnements en gaz.

Indicateurs économiques | Valeur actuelle | Projection 2030 |

|---|---|---|

Emplois dans les renouvelables | 200 000 | 350 000 |

Investissements annuels (milliards €) | 12 | 20+ |

Réduction importations fossiles (Mtep) | 20 | 40 |

Un point clé demeure la capacité à maintenir la compétitivité des prix de l’énergie tout en garantissant un développement durable. L’efficience des processus industriels et la montée des technologies numériques favorisent cette double exigence.

Défis et obstacles du secteur énergétique : stockage, réseaux intelligents et acceptabilité sociale

Problématique de l’intermittence et nouvelles solutions de stockage

La montée en puissance des renouvelables s’accompagne d’un défi technique majeur : l’intermittence de la production solaire et éolienne. Pour garantir une continuité dans l’approvisionnement, la mise en œuvre de solutions de stockage est indispensable. L’innovation dans ce secteur se traduit par des avancées dans les batteries à grande capacité, ainsi que par le développement des technologies de pompage-turbinage et de stockage d’hydrogène.

Ces solutions permettent de lisser la production, de mieux gérer les pics de consommation et de réduire la dépendance aux centrales fossiles. Pourtant, ces dispositifs restent coûteux et nécessitent une intégration harmonieuse aux systèmes existants.

Batteries lithium-ion et technologies alternatives

Stockage d’hydrogène vert pour ajustement de la production

Systèmes de pompage-turbinage modernisés

Optimisation via intelligence artificielle et gestion temps réel

Modernisation du réseau : smart grids, infrastructures et intégration territoriale

Le réseau électrique français évolue vers davantage d’intelligence et de flexibilité. Le développement des réseaux intelligents (smart grids) facilite l’intégration des sources renouvelables dispersées, l’équilibrage en temps réel et la participation active des consommateurs. La modernisation des infrastructures est un enjeu majeur pour assurer la fiabilité et la qualité de service, tout en permettant le développement des nouvelles technologies comme l’autoconsommation collective et les systèmes décentralisés.

Cette modernisation s’accompagne de défis techniques et financiers liés aux investissements nécessaires et à l’adaptation des réglementations, comme le TURPE. L’intégration territoriale est également cruciale pour concilier projets énergétiques et acceptabilité sociale, en impliquant davantage les collectivités et les citoyens dans la gouvernance.

Déploiement rapide de compteurs communicants

Développement des systèmes d’information et de contrôle

Raccordement simplifié des producteurs décentralisés

Participation des collectivités aux projets locaux

Acceptabilité sociale et concertation locale : enjeux et bonnes pratiques

L’acceptabilité sociale représente l’un des défis les plus complexes du secteur énergétique. Les projets, notamment dans l’éolien, sont parfois confrontés à des oppositions liées à des préoccupations environnementales, paysagères ou de voisinage. La concertation locale et la participation citoyenne deviennent des éléments essentiels pour réussir la mise en œuvre des installations.

Les bonnes pratiques incluent la transparence dans les décisions, l’association des habitants dès les phases de conception, et la mise en place de mécanismes de financement participatif. Ces démarches permettent non seulement d’améliorer l’intégration des projets, mais aussi de garantir plus d’équité dans la répartition des bénéfices économiques et sociaux.

Consultations publiques systématiques

Mécanismes de financement collectif

Information transparente sur l’impact et les bénéfices

Implication des acteurs locaux et associations

Cadre réglementaire, fiscalité et aides en 2025 : ce qui change pour le secteur de l’énergie en France

Réglementations majeures : TICFE, TURPE, Fit for 55, décret tertiaire et ARENH

En 2025, plusieurs évolutions réglementaires structurent le secteur de l’énergie en France. La TICFE (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et autres énergies) est réajustée pour encourager la diminution de la consommation d’énergies fossiles. Le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) intègre des réformes visant à mieux répartir les coûts liés à la modernisation des infrastructures.

La mise en œuvre du paquet européen « Fit for 55 » conduit à une harmonisation des normes environnementales et énergétiques, notamment avec des exigences renforcées de réduction des émissions et d’efficacité énergétique. Le décret tertiaire impose des obligations accrues aux acteurs publics et privés pour diminuer leur consommation énergétique, via le dispositif OPERAT.

Par ailleurs, la réforme de l’ARENH (Accès aux renouvelables à l’électricité nucléaire historique) modifie les modalités d’accès au nucléaire historique, induisant un ajustement des stratégies de production des fournisseurs.

Révision des taxes énergétiques (TICFE, accises)

Mise en place progressive des objectifs européens (Fit for 55)

Obligations renforcées du décret tertiaire

Fin progressive du modèle ARENH

Nouvelles subventions, évolutions fiscales et obligations pour les acteurs de l’énergie

Pour faciliter les investissements dans les technologies innovantes, l’État et l’ADEME déploient de nouveaux dispositifs d’aide financière. Ces subventions ciblent notamment les projets d’énergies renouvelables, la rénovation énergétique des bâtiments, et le développement des systèmes de stockage. La fiscalité évolue pour favoriser les entreprises qui s’engagent dans une économie décarbonée.

Dans ce contexte, les acteurs du secteur doivent s’adapter aux obligations accrues en matière de rapports, de certifications et de participation aux mécaniques des certificats d’économies d’énergie, dont les modalités évoluent en 2025.

Subventions ciblées pour les équipements innovants

Allègements fiscaux liés à la transition énergétique

Obligations nouvelles sur la performance énergétique

Renforcement des contrôles et certifications

Complémentarité du nucléaire et innovations pour un mix énergétique décarboné

Rôle stratégique du nucléaire dans la neutralité carbone et évolutions prévues

Le nucléaire conserve un rôle central dans le mix énergétique français, condition indispensable pour atteindre la neutralité carbone. Sa production stable et pilotable permet de compenser l’intermittence des renouvelables, garantissant à la fois la sécurité d’approvisionnement et la maîtrise des prix. En 2025, la part du nucléaire représente près de 65% de la production électrique, même si sa place est appelée à se rééquilibrer au profit des renouvelables.

Les programmes de modernisation et de maintenance des réacteurs existants se poursuivent, avec une attention particulière portée à la sécurité et au démantèlement progressif des unités les plus anciennes. Parallèlement, des recherches avancées sur les petits réacteurs modulaires et la quatrième génération ouvrent des perspectives d’innovation technologique importantes.

Cette complémentarité doit être supportée par des investissements ciblés, des partenariats entre acteurs publics et privés, et une réglementation adaptée. EDF, acteur principal, travaille en collaboration avec des fournisseurs et industriels nationaux pour équilibrer efficacité, coût et durabilité.

Maintien de la production nucléaire à un niveau élevé

Modernisation des infrastructures et sécurité renforcée

Recherche et développement sur nouvelles technologies

Synergie avec développement des renouvelables

Type d’énergie | Part dans la production électrique (%) | Évolution prospective |

|---|---|---|

Nucléaire | 65 | Légère baisse, stabilisation à moyen terme |

Renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, biomasse) | 35 | Progression forte, diversification accrue |

Énergies fossiles | moins de 5 | Réduction continue |

Quels sont les principaux défis liés à la gestion des réseaux électriques dans la transition énergétique ?

Les défis majeurs concernent la compatibilité avec les sources intermittentes, la capacité de stockage, la modernisation des infrastructures pour supporter le flux bidirectionnel d’électricité et l’intégration des technologies de smart grids. Il faut aussi gérer l’équilibrage en temps réel et éviter les coupures, tout en facilitant la participation active des consommateurs.

Comment la France favorise-t-elle l’acceptabilité sociale des projets d’énergies renouvelables ?

La concertation locale, la transparence dans le processus décisionnel, ainsi que les mécanismes de financement participatif sont essentiels. Impliquer les communautés par la création de coopératives énergétiques et soutenir les projets territoriaux renforce la confiance et l’adhésion aux initiatives.

En quoi le nucléaire reste-t-il un pilier malgré l’essor des renouvelables ?

Le nucléaire offre une production stable, pilotable et à faible émission de CO2, essentielle pour compenser l’intermittence des renouvelables. Sa part importante dans le mix énergétique garantit la sécurité d’approvisionnement et maîtrise des prix, tout en offrant une base pour la neutralité carbone.

Quels sont les avantages économiques du développement des énergies renouvelables en France ?

Outre la création importante d’emplois, ce développement renforce l’indépendance énergétique, réduit la dépendance aux importations, et stimule les investissements dans les infrastructures. Il favorise également l’innovation et la montée en compétence des entreprises françaises sur les marchés internationaux.

Quelles innovations technologiques sont prioritaires pour soutenir la transition énergétique ?

Les solutions de stockage avancées, l’hydrogène vert, la digitalisation des réseaux électriques, les smart grids, ainsi que l’amélioration des technologies photovoltaïques et éoliennes sont au cœur des priorités. Ces innovations sont essentielles pour optimiser l’efficacité, réduire les coûts et sécuriser la production face aux enjeux climatiques.